江南多烟雨,处在长江岸边的黄鹤楼,更是如此。终于站到了黄鹤楼上,如同见到了梦中的恋人,我长舒了一口气。

与黄鹤楼的相识,起于童蒙时期的《黄鹤楼送孟浩然之广陵》。那是我童年时最美丽最深刻的记忆。“故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州。孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流。”彼时童子们琅琅不绝的读书声,把那百唱不厌的诗句不断地传进我的耳膜。

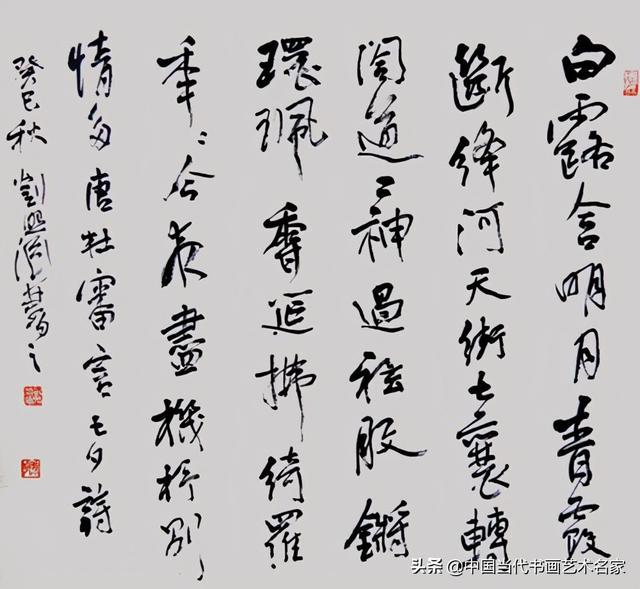

黄鹤楼,如同一位丽人浮现在我的眼前。她是那样的奇绝宏伟,又是那样的清秀妩媚,如清水出芙蓉一样,她以出尘的品格征服了所有青睐她的旅者;如天然去雕饰一般,她以超绝的魅力征服了所有钟情她的过客。默默地,在这里,她一站就是千年;长江与她相伴,诗仙与她守望。当然了,还有那一首让她声名远播的《黄鹤楼》:“昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。”

这首诗,自童蒙时就和《黄鹤楼送孟浩然之广陵》一起,被我们不知吟诵了多少遍,书写了多少次。而今,依然在我的脑海中不断地回响。为何这首诗会让一座楼名扬四海呢?诗文的影响力缘何能胜过权力与政治,从而穿过岁月的云烟,历久弥香?我站在楼上,久久地思考着这个问题。

蓦然,“乡关何处”闯入我的眼前,久久盘桓,挥之不去。是啊!此刻,登楼远望,我为何心绪不宁?我为何双眼迷离?原来大凡有乡土情结的游子们到了这儿都会不由得牵挂起远方的家乡。“狐死首丘,代马依风”,游子们是漂游他乡的叶,远方的家乡才是他魂萦梦绕的根呀!难怪这首诗具有穿透时间、空间的力量,深深地打动着人们的心。

这里,也有高山流水般的知音故事。至今,我依然被李白的谦虚风度所倾倒。据说,彼时写出《黄鹤楼》一诗的崔颢还是一个名不见经传的文学青年。然而,因为这首诗,诗仙竟欣欣然放下了他一向高傲的作风,在与诗友登楼时,写下了“眼前有景道不得,崔颢题诗在上头”的千古佳话。

这真是雷霆一语。大诗人一出手,就消弭了历来文人相轻的陋习,再次书写了俞伯牙与钟子期惺惺相惜的历史佳话。那座“搁笔亭”恐怕就是为了纪念这位很有雅量的大诗人吧。自古道:文无第一,武无第二。“书山有路勤为径,学海无涯苦作舟。”岂止是学无止境,在文学艺术的天地里,艺,也无止境!这其实,正应了当今一句流行语:“没有最好,只有更好。”

与张若虚因了《春江花月夜》而出名一样,崔颢,也凭借这首诗而登上诗坛大家的行列,名震寰宇,声名远扬。好文章人人皆欣赏。此诗一出,便传诵于大江南北,长城内外。四百多年后,南宋著名诗论家严羽在《沧浪诗话》中赞道:“唐人七言律诗,当以此为第一。”足以看出这位著名诗论家对它的青睐与器重。

其实,在崔颢破茧成蝶之前,他前期的诗风绮丽轻浮,常被人诟病指责。后来,当他迈出家门,游历天下后,诗风便大为改变。而这首脍炙人口的《黄鹤楼》理所应当是他游历天下、厚积薄发后收获的必然成果之一。

“日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。”这一句不知牵动了古今多少游子思乡的愁绪,不知搅动了古今多少文人墨客魂牵梦绕绵绵不断的乡愁。要说这是书写乡愁的滥觞与绝唱,实不为过!

据说诗仙李白实在喜欢这首诗,后来还特意仿照《黄鹤楼》写下了脍炙人口的《登金陵凤凰台》。兴许,这首诗至少也能慰藉诗人在黄鹤楼上的些许遗憾罢。

“生活蕴含着丰富的养料。生活就是一本丰厚的教科书。文学作品在于精而不在于多,只要有那么一篇千古绝唱能够流传下来就足以欣慰了......”

望着江上淡淡的烟雾,俯瞰着来来往往的船只,在游人如织的身影中,我思绪万千,淡定自然,脑海中忽然闪过这些给人无限启发的话语。

郭军平,中国微型小说会员,中国散文学会会员,陕西省作家协会会员,在《人民日报》《美文》《散文百家》《意林》《思维与智慧》《语文报》《教师报》《好家长》等报刊媒体发表诗歌、散文、小说、评论等一百多万字。散文《游司马祠》被编入2012年陕西省中考语文阅读试题,三十多篇文章被编入初、高中语文阅读试题。

您的位置:

您的位置:

一、所发文章必须遵守《互联网电子公告服务管理规定》;

二、严禁发布供求代理信息、公司介绍、产品信息等广告宣传信息;

三、严禁恶意重复发帖;

四、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤。